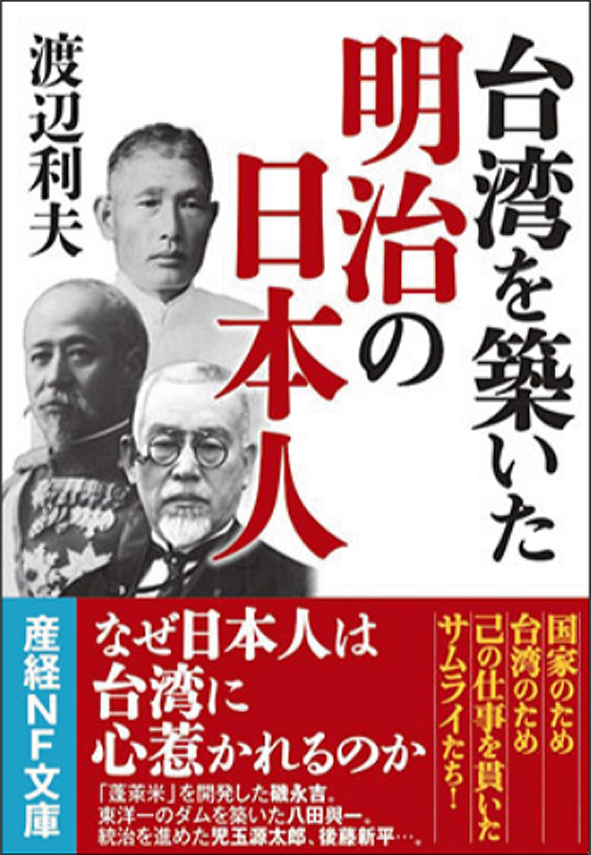

なぜ日本人は台湾に心惹かれるのか──「蓬莱米」を開発した磯永吉。東洋一のダムを築いた八田與一。統治を進めた児玉源太郎、後藤新平…。国家のため台湾のため己の仕事を貫いたサムライたち!

〈文庫版のまえがき〉

本書が上梓された頃、いくつもの書評や関連記事が各紙誌に掲載された。共通して着目してくれたのが、最終章の「英米は台湾統治をどうみたか」である。私は本書執筆の途上、偶然にも一九〇四年九月二四日付の英紙『タイムズ』、翌日の『ニューヨーク・タイムズ』の記事に出会い、一読、感窮まった。これを全訳、最終章にそのまま登載したという次第である。

欧米諸国の植民地統治は、イギリスによるインド支配、フランスによるアルジェリア支配などにあらわれるごとく、抑圧、収奪、搾取以外の何ものでもなかった。その政治的帰結が苛烈な植民地独立闘争という積年の反逆となってあらわれ、植民地本国は最終的には大きな政治的代償を支払うことによってその支配を打ち切らざるを得なかった。台湾についていえば、スペイン、次いでオランダ、そして清国自身が支配の手をここに延ばそうとしたものの、無残な失敗に終わった。日本の台湾統治のみがそれらの先例とは対照的に鮮やかな成功を収めたのだが、どうしてそうなったのか。

各紙誌の評者は、一世紀以上も昔の英米の新聞から立ち上る香気に満ちたこの論説に、私が初めて出会った時の感覚と同質のものを感得したのであろう。英米を代表するこの二つの新聞は、日本による台湾統治の不思議を不思議ではなく、事実に即して二万字の丹精込めた記事によって証したのである。

日本が台湾統治を開始したのは明治二八年(一八九五)であった。生まれて間もない幼弱な近代国家が、維新後わずか四半世紀にして戦った戦争が日清戦争である。この戦争での勝利によって清国から日本に割譲された「難治の島」が台湾であった。阿片吸引と熱帯病が蔓延し、秩序と規範をまるで欠いていたこの島に、日本は本気になって「文明」を吹き込んだ。日本自身が必死の形相で「文明開花」を進めながら、台湾の文明開化を同時並行的に進めたのである。論文のタイトルは「日本人によって劇的な変化を遂げた台湾という島 他の誰もが成し得なかったことを数年で達成した驚くべき成果 他の植民地国家に対する一つの教訓」である。この論説が書かれたのは、台湾が日本統治下に入ってわずか一〇年後のことであった。

世界の植民地経営史にその名を遺す偉業を成し遂げた明治日本、明治とは何か、明治の日本人とは何ものであったかと私が問われるならば、それは「台湾を築いた明治期日本人」の中にあるといいつづけるだろう。

日本は少子高齢化、デフレ不況下の「失われた三〇年」、中国の台頭、新興国による追い上げに呻吟し、コロナ禍に襲われて身動きの取れない状況にある。これらを克服するための策を見出すことが容易なはずはない。しかし、思い返したいのは、現在とは比べようのないほどに脆弱な国力しかなかった明治期の日本が、帝国主義的勢力角逐の中でもちこたえ、なお台湾開発に打って出てこれに成功を収めたという事実であり、銘記したいのはその覇気の物語である。

欧米諸国の植民地統治は、イギリスによるインド支配、フランスによるアルジェリア支配などにあらわれるごとく、抑圧、収奪、搾取以外の何ものでもなかった。その政治的帰結が苛烈な植民地独立闘争という積年の反逆となってあらわれ、植民地本国は最終的には大きな政治的代償を支払うことによってその支配を打ち切らざるを得なかった。台湾についていえば、スペイン、次いでオランダ、そして清国自身が支配の手をここに延ばそうとしたものの、無残な失敗に終わった。日本の台湾統治のみがそれらの先例とは対照的に鮮やかな成功を収めたのだが、どうしてそうなったのか。

各紙誌の評者は、一世紀以上も昔の英米の新聞から立ち上る香気に満ちたこの論説に、私が初めて出会った時の感覚と同質のものを感得したのであろう。英米を代表するこの二つの新聞は、日本による台湾統治の不思議を不思議ではなく、事実に即して二万字の丹精込めた記事によって証したのである。

日本が台湾統治を開始したのは明治二八年(一八九五)であった。生まれて間もない幼弱な近代国家が、維新後わずか四半世紀にして戦った戦争が日清戦争である。この戦争での勝利によって清国から日本に割譲された「難治の島」が台湾であった。阿片吸引と熱帯病が蔓延し、秩序と規範をまるで欠いていたこの島に、日本は本気になって「文明」を吹き込んだ。日本自身が必死の形相で「文明開花」を進めながら、台湾の文明開化を同時並行的に進めたのである。論文のタイトルは「日本人によって劇的な変化を遂げた台湾という島 他の誰もが成し得なかったことを数年で達成した驚くべき成果 他の植民地国家に対する一つの教訓」である。この論説が書かれたのは、台湾が日本統治下に入ってわずか一〇年後のことであった。

世界の植民地経営史にその名を遺す偉業を成し遂げた明治日本、明治とは何か、明治の日本人とは何ものであったかと私が問われるならば、それは「台湾を築いた明治期日本人」の中にあるといいつづけるだろう。

日本は少子高齢化、デフレ不況下の「失われた三〇年」、中国の台頭、新興国による追い上げに呻吟し、コロナ禍に襲われて身動きの取れない状況にある。これらを克服するための策を見出すことが容易なはずはない。しかし、思い返したいのは、現在とは比べようのないほどに脆弱な国力しかなかった明治期の日本が、帝国主義的勢力角逐の中でもちこたえ、なお台湾開発に打って出てこれに成功を収めたという事実であり、銘記したいのはその覇気の物語である。

令和三年 晩菊

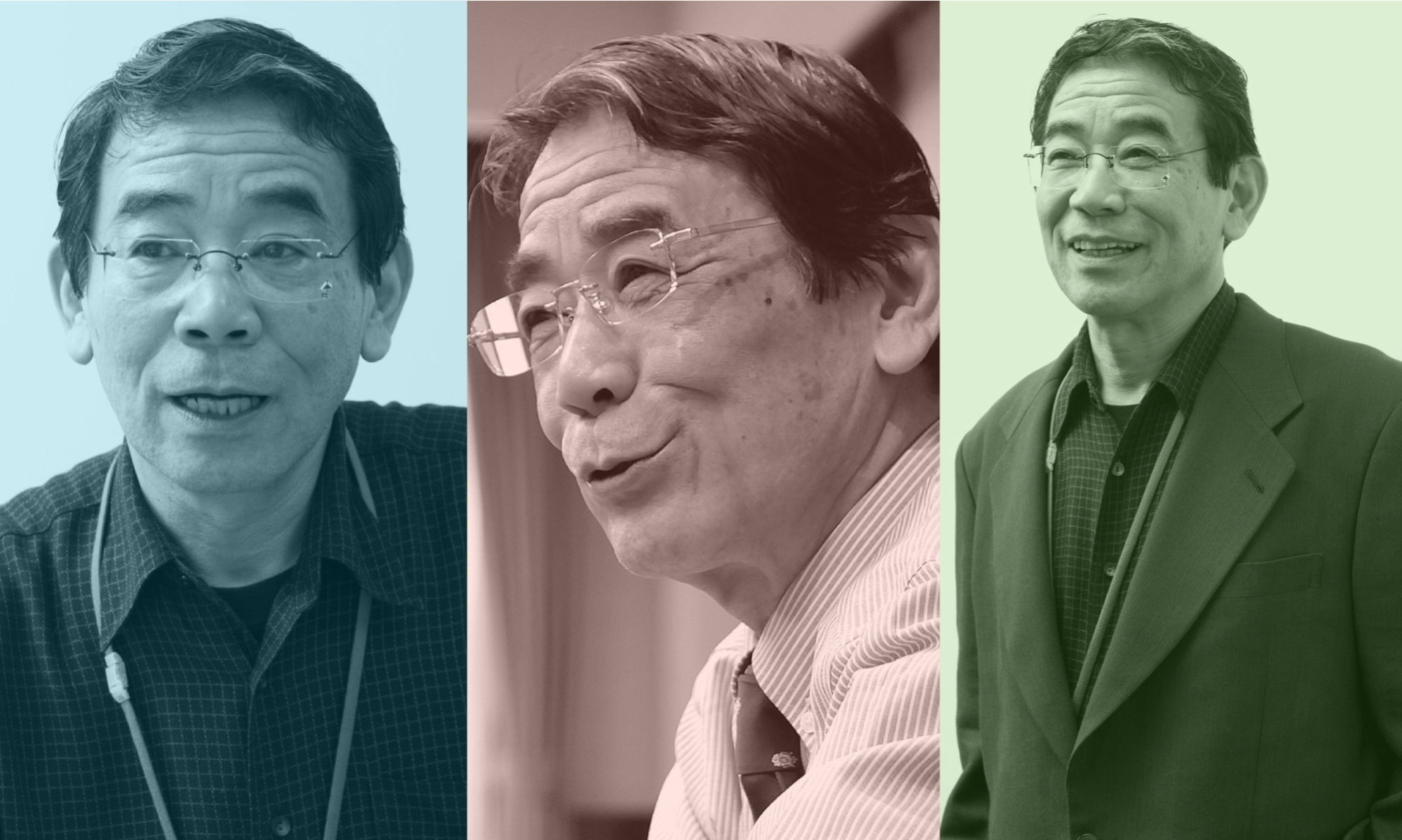

渡辺利夫