人は生まれ老い病み死んでいく。当たり前の話だが、個々の人間にとっては病むことは死が迫っていることの予兆であり、人を不安や恐怖、苦悩や絶望に追いやる。病は医師が取り組むものであり、病を癒すことが彼らの仕事である。糖尿病という慢性疾患についていえば、医師が患者を診断し、こういう薬を服用し、体調をこのように管理すべきことを説き、その指示にしたがって日常を送るというのが普通であろう。医師の指示を受け入れない者は理解能力や責任感、忍耐力のない人間とされて医療の枠の枠組みの外へ押し出されてしまう。

しかし、ネパールのいくつかの調査時点で著者が観察したものは、病の苦しみを医師に託してそのいいなりになったり、あるいは病の不安から逃れるために、これを誤魔化したり意図的に無視するというのではない。そうではなくて、〈病の不確かさを生きることを可能にしている方法として、病の会話が作り出す「共に生きる」関係性〉こそが重要性をもつというのである。この関係性は、村人たちの糖尿病についての、断片的でひそやかで、時に脈絡のない会話の中から生まれてくるらしい。会話によって「経験」を共有し、病への不安や苦労を鎮めようとしているのであろう。

共同体の中に近代的な病院などが建設され、そこに新しい診断機器や治療機器が導入されたりすると、さまざまな病気に対応してくれるようになって、それはそれで望ましいことのようにも思われるものの、病院ができたことによって共同体がばらばらになり、経験をもとに共に作り上げてきた関係性が消滅してしまうという他面がある。

本書の中で何度も言及されるのは、〈これから自分はどうなっていくのだろうかという病の不安や、苦しい、怖いという感覚と感情のもたらす闇の中を、患者たちがそれでも(なんとか)先に進んでゆけるのは、非目的的に「共に生きる」ことの持つ一つ一つの効果であったのではないか〉という語りである。医療人類学というフィールド・スタディの分野があることは、話として聞いてはいたが、豊富な参考文献をも含めて、これほどまでに精細で、しかも豊穣な物語を紡ぐことのできる分野だったのかと知らされ、初めは少し戸惑いながら、読み終えて私は賛嘆の声を上げている。

私どもはすでに3年ほどの長きにわたり新型コロナウィルスの感染症に脅かされ、「密」を作り出さないよう人間の関係性を薄める生き方を選択せざるを得なかった。人間の本質はコミュニケーションにある。コミュニケーションとは、他者との交わりを通じて相互に何かを分かち合うことである。人間は単体の人ではない。人と人との関係性の中に人間はある。人間とは「ひと-あい」であり、人付き合い、つまり交際なくして人間は存在しない。福沢諭吉がソサイエティ(society)を人間交際と訳したのはそのゆえであろう。

さまざまな機器や薬剤を整えた総合病院やクリニックが一般的になっている。ネパールでもそうらしいが、これが人間の関係性を希薄なものとする要因の一つになっているようでもある。

過剰医療という言葉がある。平成21年からの4年間にわたり夕張市立診療所に勤務した真摯なる一医師の体験的著作によれば、財政破綻により夕張市の総病床数は171床から19床になったという。この間、住民の高齢化は50%を超えて日本一となったにもかかわらず、市民の死亡率(人口100万人当たり死亡数)には変化がなかったそうだ。

コロナ禍の中で、私どもは死というものの観念をかつてないほどの密度で共有させられた。この死の観念を私どもが生きてきた時代の「医療至上主義」の上に投影してその怪しさを感得し、そうしてみずからの死生観に一つの構えを築きたい。中村友香さんのネパールでの観察記録から私はこのことへの示唆のいくつかを得ることができた。記録文学のジャンルに入れてもいいような秀作だと思う。

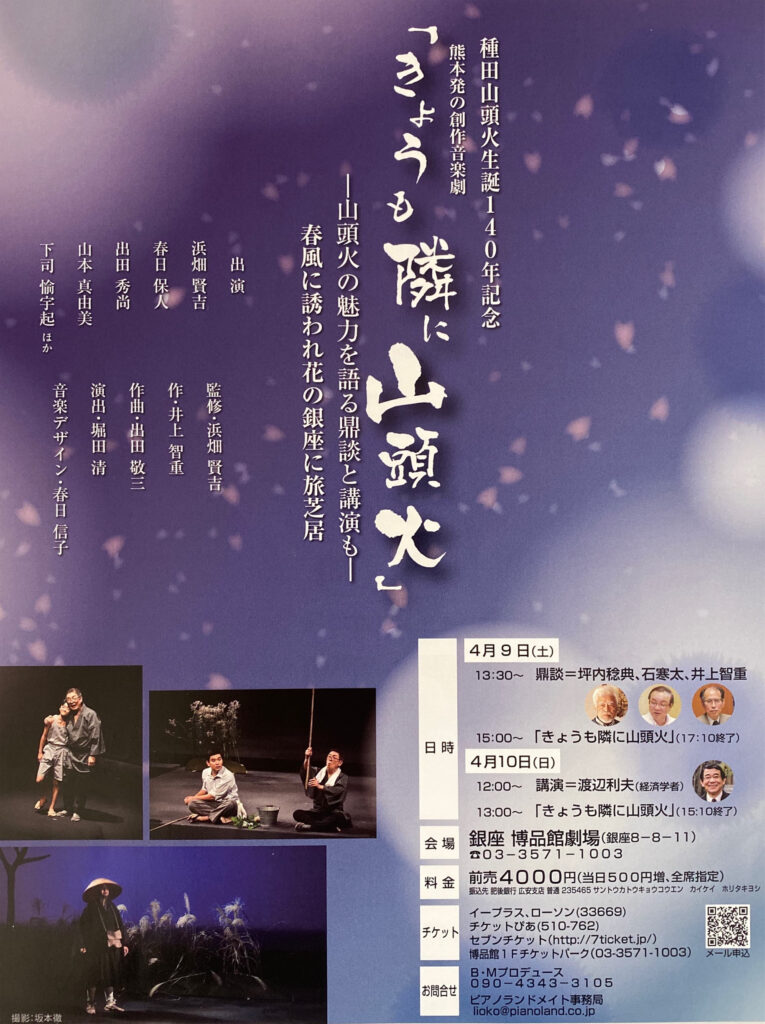

渡辺利夫